En cours

Passées

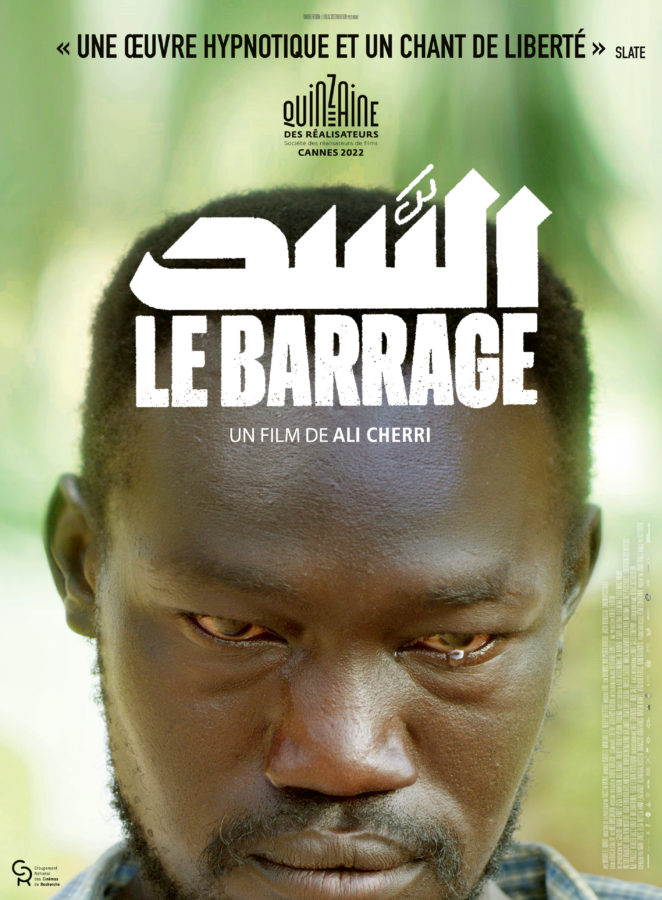

Ali Cherri

La BnF propose la première grande exposition consacrée à l’apocalypse. L’apocalypse ? Un mot obscur, qui fait peur, un mot qui parle de la fin du monde. Il n’en finit pas de résonner depuis deux mille ans dans notre culture et nos sociétés occidentales quand survient une catastrophe majeure, et aujourd’hui encore, en fond de nos angoisses climatiques. Et pourtant… Ce mot signifie révélation, dévoilement. Dans sa source biblique, l’Apocalypse parle d’un voile se levant sur le royaume intemporel qui réunira les croyants dans la Jérusalem céleste. Un mot porteur d’espoir, fait pour déjouer nos peurs profondes ?

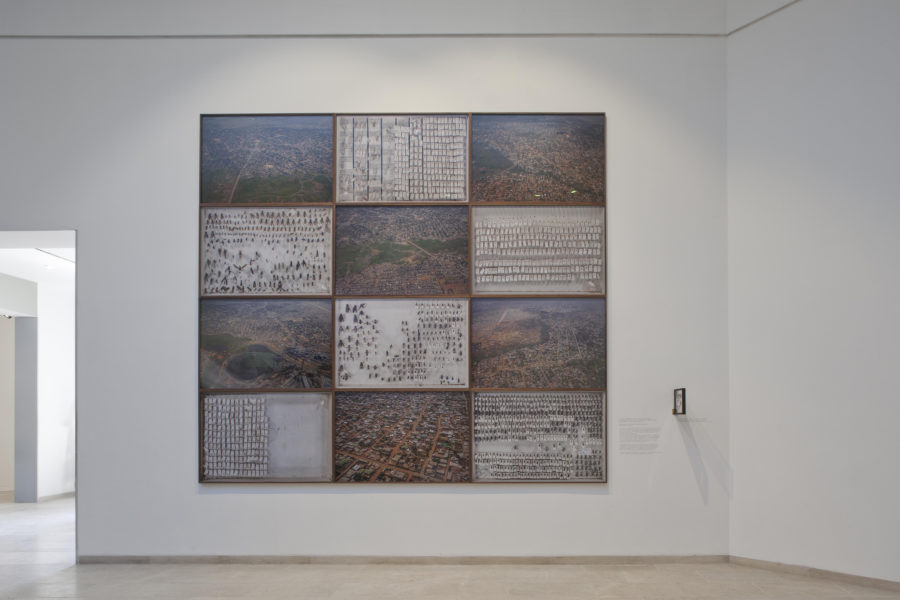

Sammy Baloji

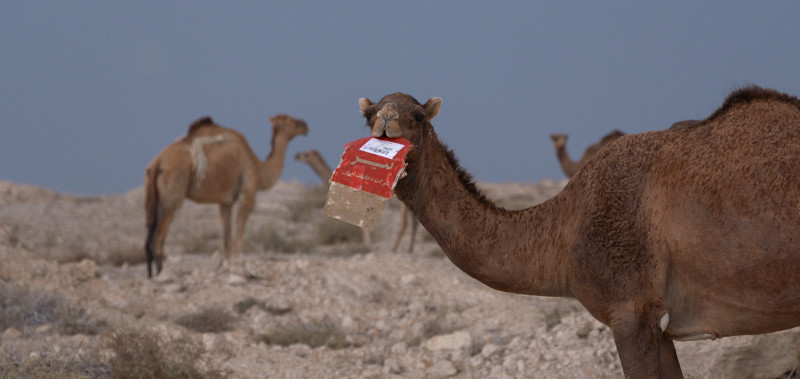

Sammy Baloji participe à la première édition de la Biennale d’art public d’Abu Dhabi avec son oeuvre « Kombwelo 504 » – une nouvelle oeuvre créee en collaboration avec Jean Katambayi.

C’est une réplique à l’échelle 1:1 d’une Peugeot 504 — une voiture qui était un symbole de statut dans les années 1970 et 1980 pour les administrateurs miniers — réalisée en fil de cuivre. La voiture fait référence au kombwelo, des voitures miniatures fabriquées par des enfants congolais à partir de matériaux de récupération dans des contextes où les produits commerciaux sont rares. Dans Kombwelo 504 (2024), des tubes d’irrigation noirs — rappelant les systèmes d’irrigation d’Abu Dhabi — symbolisent la source vitale qui soutient la ville désertique et sa transformation due à l’extraction pétrolière. L’œuvre juxtapose le Congo, où l’extraction des ressources façonne encore le paysage, avec la relation d’Abu Dhabi à l’eau et au pétrole, mettant en lumière le lien entre industrie, environnement et survie dans des économies fondées sur les ressources.

Sinzo Aanza

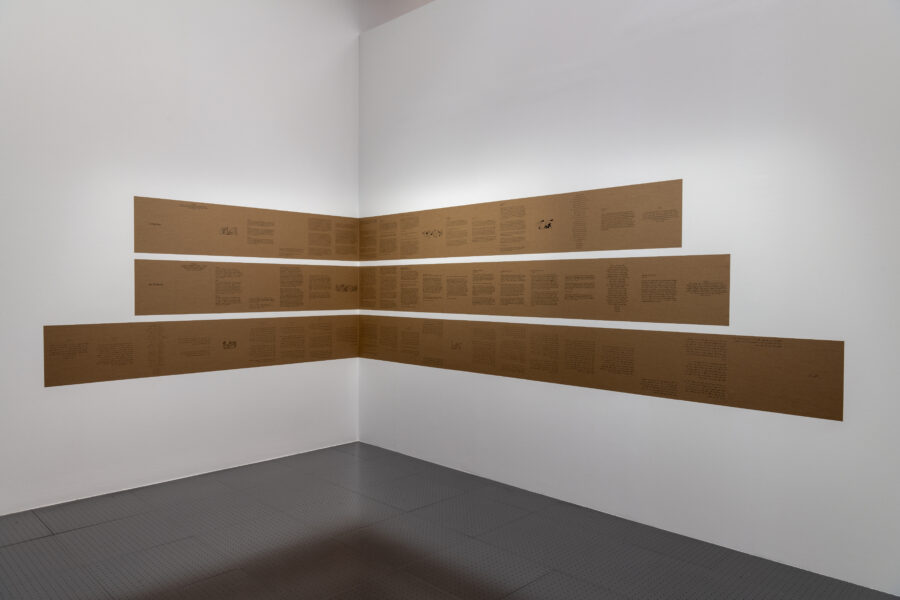

Sinzo Aanza, Analog Statistics (detail), 2024 © Photo by Ela Bialkowska, OKNO Studio for PinchukArtCentre/Future Generation Art Prize 2024

Younès Rahmoun

Noor Riyadh, le plus grand festival d’art lumineux au monde, revient pour sa troisième édition du 30 novembre au 16 décembre 2023. L’exposition qui l’accompagne se déroulera du 30 novembre 2023 au 2 mars 2024. Ce spectacle à l’échelle de la ville promet de baigner Riyad dans une lueur d’art lumineux à grande échelle, de projections de bâtiments captivants, de performances et bien plus encore. L’art se déploie dans cinq centres de Riyad.

Sinzo Aanza

Ce voyage à travers l’histoire du temps rassemble des peintures, des vidéos, des films, des installations, des performances et des exemples de l’art horloger. Les œuvres témoignent de la nature éphémère de la vie ; elles parlent des changements de saison, des possibilités de réflexion et des marchés financiers mondiaux qui sont désormais synchronisés jusqu’à la dernière picoseconde. Sur plus de 1 200 mètres d’espace d’exposition, un tapis à plusieurs niveaux met en lumière les conceptions historiques, paléontologiques et physiques du temps. La présentation est divisée en six chapitres qui abordent le « temps profond », les dimensions politiques et les aspects biologiques du temps, entre autres. Des formats participatifs invitent les visiteurs à partager leurs points de vue sur des modèles innovants de l’avenir. L’occasion est aussi attrayante qu’urgente, étant donné le débat incessant au sein de la société sur la manière dont nous pouvons encore préserver la survie de notre planète et de ceux qui y vivent – et sur le temps qu’il nous reste pour le faire.

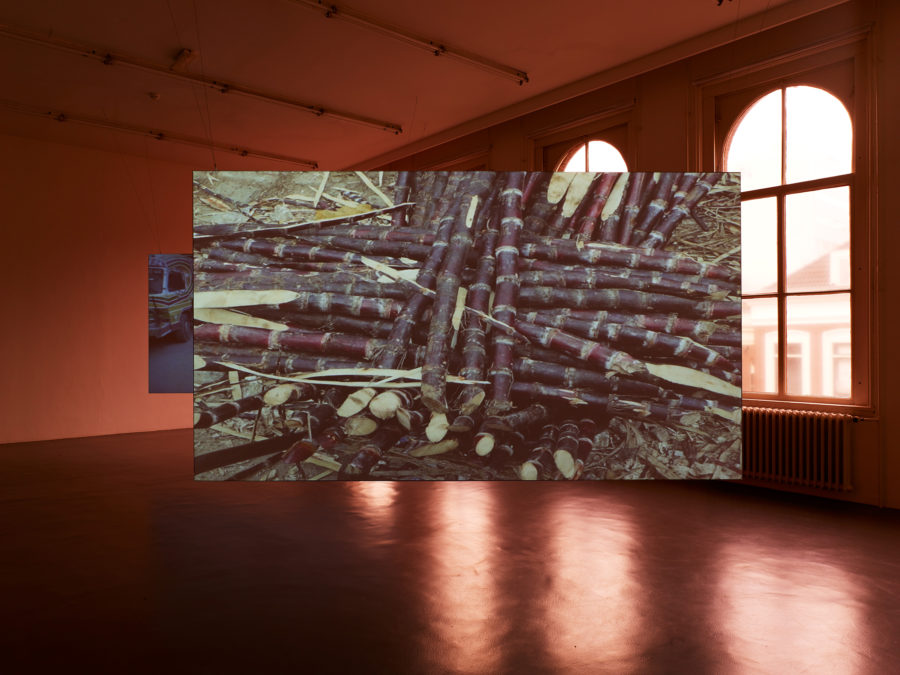

Sammy Baloji

Dans son travail artistique, Sammy Baloji étudie l’histoire de l’exploitation minière dans sa ville natale de Lubumbashi, située dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Il oppose la destruction profonde de l’environnement et des structures sociales aux souvenirs et aux espoirs des habitants de la région du Katanga. Les éléments clés de sa pratique artistique consistent à encourager la collaboration entre les producteurs d’art, les activistes et les universitaires, ainsi qu’à rassembler différents types de connaissances et de productions. Son invitation à 12 artistes de la République démocratique du Congo et d’Europe avec lesquels il interagit régulièrement s’inscrit dans la continuité de ce développement de structures collectives qu’il considère comme une stratégie de résistance à l’extractivisme, un modèle économique dans lequel les matières premières sont « extraites » de la nature.

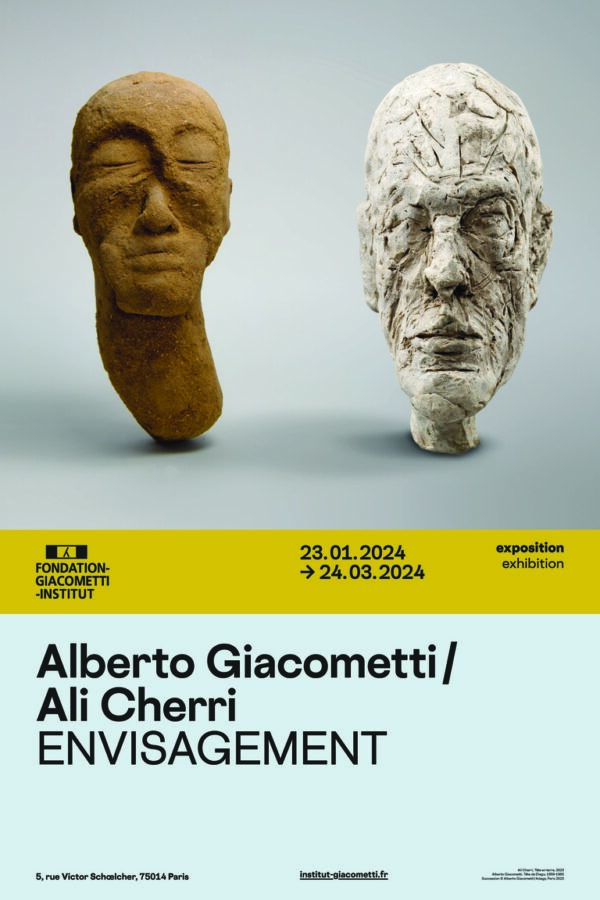

Ali Cherri

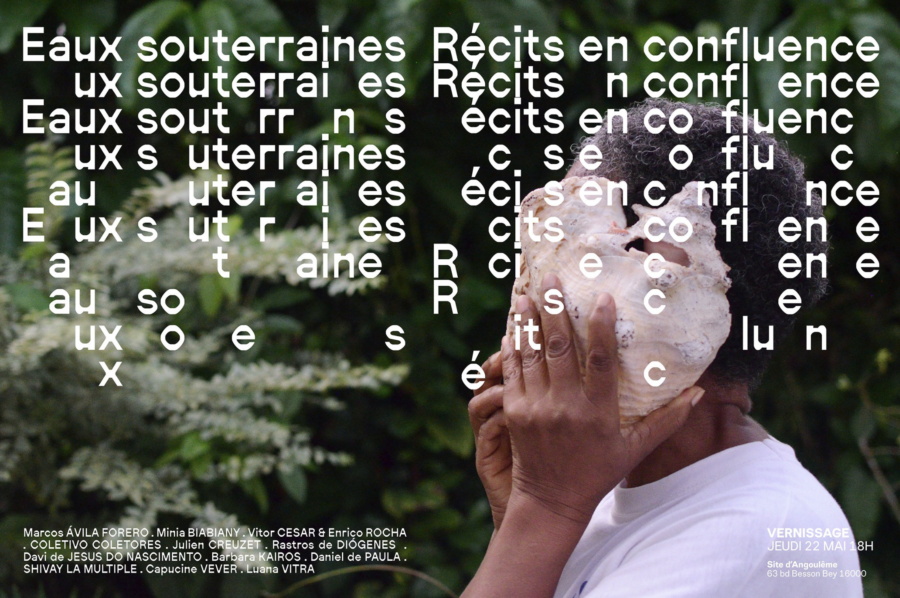

Intitulée « Memory is an Editing Station », une phrase tirée d’un poème de Waly Salomão (1943-2003), la Biennale Sesc_Videobrasil atteindra sa 22e édition en 2023, après avoir été reportée pendant près de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Organisée par Raphael Fonseca, du Brésil, et Renée Akitelek Mboya, du Kenya, la biennale célèbre également le quarantième anniversaire de Videobrasil, initialement consacrée à la vidéo, et qui s’est élargie au fil des décennies pour englober un large éventail de langages artistiques.

Dans le cadre de cette célébration, « il est donc nécessaire non seulement de réfléchir au temps et aux nombreuses conceptions de la mémoire, mais aussi de revenir sur l’importance de la vidéo au cours de ces quatre décennies », écrivent les commissaires. Il convient également de rappeler qu’à l’époque contemporaine, les possibilités d’édition d’images se sont transformées et sont devenues plus agiles et à la portée de nos doigts grâce à une série d’appareils technologiques que nous utilisons tous les jours.

Bien au-delà de ces « editing station » particulières, la 22ème Biennale recherche des œuvres qui traitent des mémoires collectives, des actes de souvenir et d’oubli qui construisent des récits historiques et sociaux, liés à des peuples, des nations et des géographies. « Quelles sont les limites éthiques d’une coupe ? Qui détient le pouvoir de le faire ? Comment forger la mémoire de ce que nous n’avons pas vu ou ressenti dans notre corps ? Quelles sont les limites de la mémoire ? », s’interrogent les commissaires.

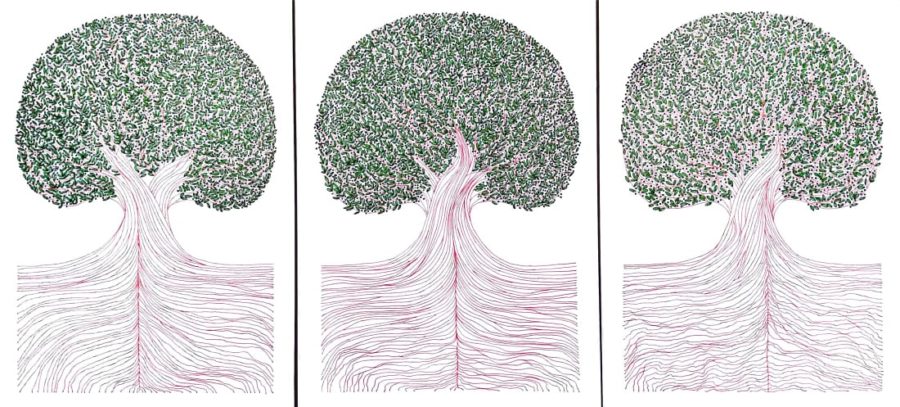

Ali Cherri

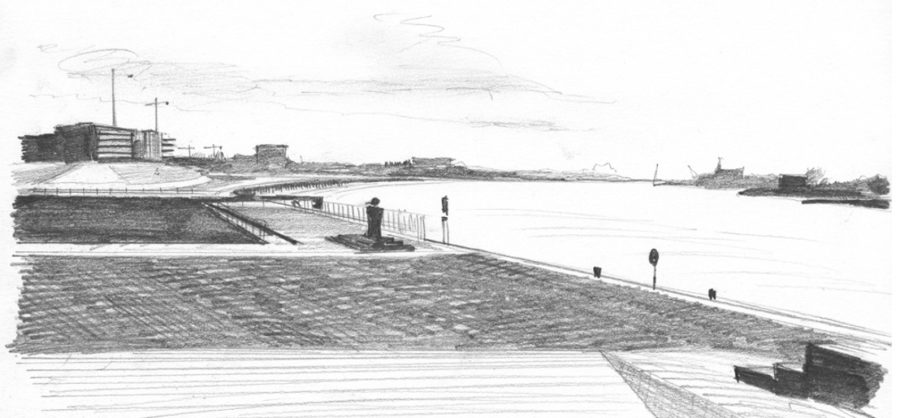

Inaugurée en octobre au GAMeC et présentée au Frac Bretagne, à Rennes, en février 2024, l’exposition sera la plus grande présentation à ce jour de la pratique multimédia de Cherri, qui englobe le film, l’installation vidéo, le dessin et la sculpture. Le Spazio Zero du GAMeC accueillera The Watchman (2023), une nouvelle œuvre vidéo de l’artiste commandée et produite par la Fondazione, qui sera présentée sous la forme d’une installation vidéo à grande échelle. Situé à Chypre, l’île de la Méditerranée orientale au cœur des tensions qui opposent depuis des décennies les communautés grecques et turques locales, le film part de l’histoire politique de ce territoire troublé et des histoires personnelles de ses habitants. L’objectif est de proposer une réflexion plus large sur les politiques de reconnaissance des frontières et leurs conséquences douloureuses en matière de souveraineté, d’identité et, en fin de compte, de paix. L’artiste a choisi Chypre en raison des relations historiques de migration entre l’île et le Liban, ainsi que des similitudes géopolitiques entre Nicosie, la capitale divisée de Chypre, et Beyrouth, la ville natale de l’artiste, qui a également été divisée pendant la guerre civile libanaise.

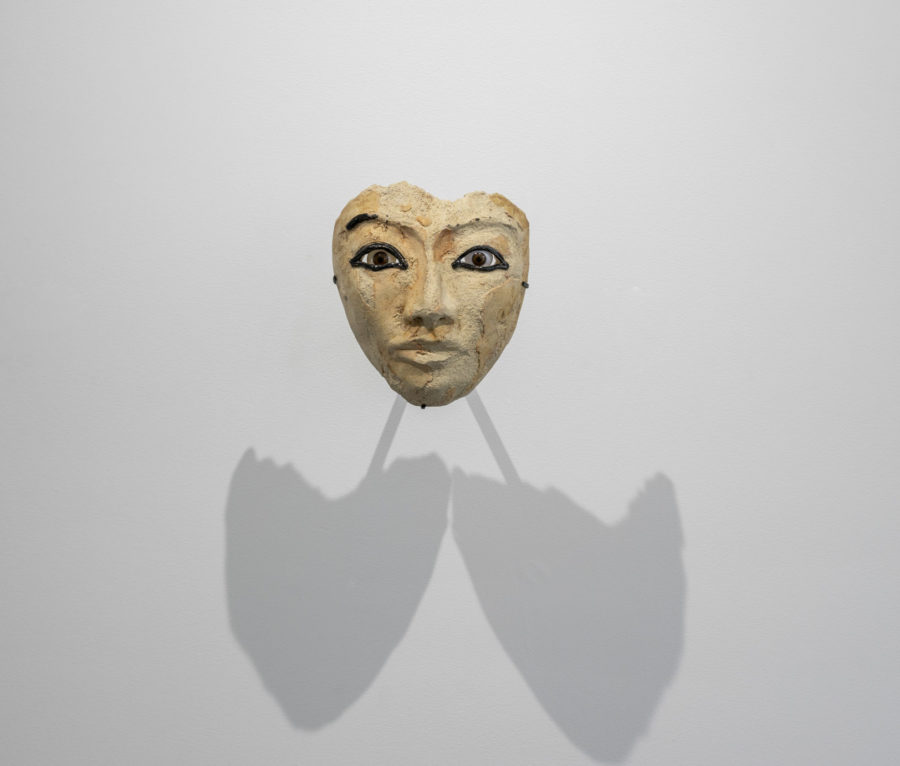

Ali Cherri

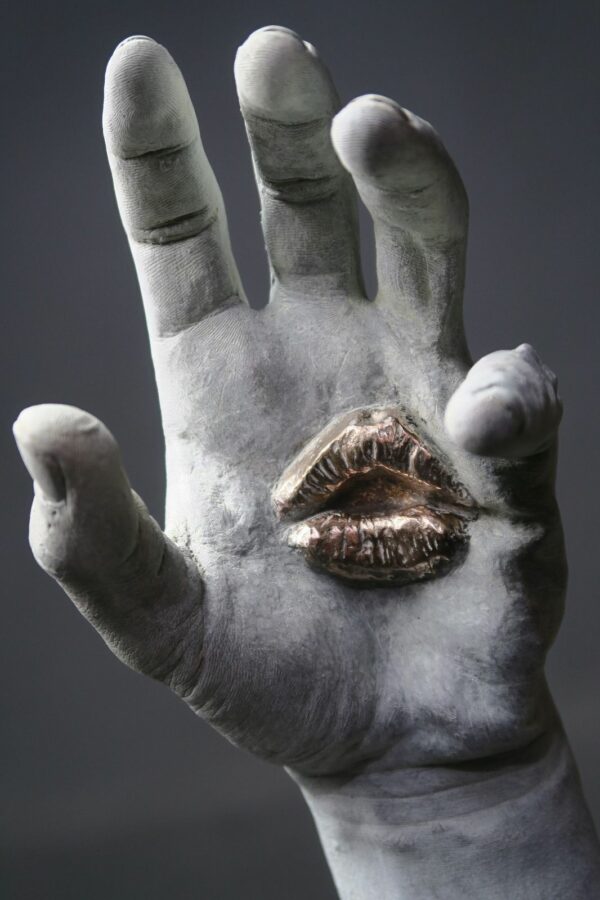

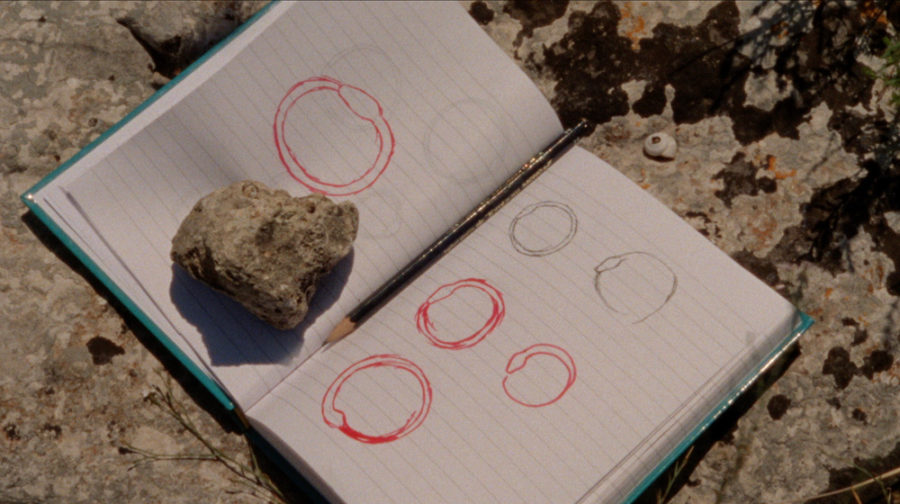

L’Institut suisse présente Humble, calme et apaisant comme la boue, la première exposition personnelle d’Ali Cherri aux États-Unis, qui s’articule autour de la boue en tant que matériau primordial de la civilisation dans les mythes de la création, les artefacts culturels et l’écologie. De l’ancienne mythologie sumérienne au folklore juif, des mythes de création maoris et chinois à la cosmogonie hindoue et yoruba, l’humanité a toujours été présentée comme issue de la boue. Les maisons, les pots et autres récipients en argile ont joué un rôle déterminant dans les débuts des sociétés, car ils servaient à cuisiner, à se chauffer et à récolter de la nourriture. C’est à partir de la solution aqueuse qui recouvre la Terre, là où l’eau et le sol se rencontrent, que les premiers organismes unicellulaires ont émergé, donnant naissance à toutes les créatures vivantes sur Terre aujourd’hui.

Sammy Baloji

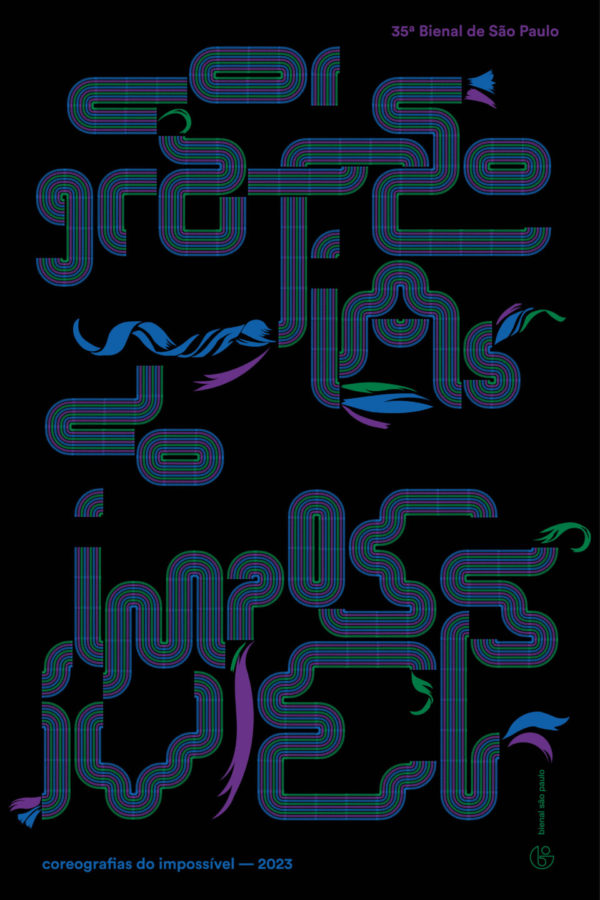

Intitulée « Chorégraphies de l’impossible » et réunissant diverses pratiques artistiques de différentes parties du monde, la 35ème Biennale de São Paulo « veut construire des espaces et des temps de perception qui remettent en question la rigidité de la linéarité du temps occidental. Ce que nous voyons dans cet horizon chorégraphique, ce sont les stratégies et les politiques du mouvement que ces pratiques ont créé pour imaginer des mondes qui confrontent les idées de liberté, de justice et d’égalité à des réalisations impossibles », déclarent Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes et Manuel Borja-Villel, le collectif de commissaires de l’exposition.

Pour les commissaires, « l’impossible fait référence aux réalités politiques, juridiques, économiques et sociales dans lesquelles ces pratiques artistiques et sociales s’inscrivent, mais aussi à la manière dont ces pratiques trouvent des alternatives pour contourner les effets de ces mêmes contextes. Le terme de chorégraphie permet également de réfléchir à la manière dont l’idée de se déplacer librement reste au cœur d’une conception néolibérale de la liberté. En accord avec le paradoxe même créé par le titre, nous ne cherchons pas à marcher autour d’un motif ou à placer des noyaux thématiques, mais plutôt à faire de la place pour une danse continue que nous pouvons chorégraphier ensemble, même dans la différence. »

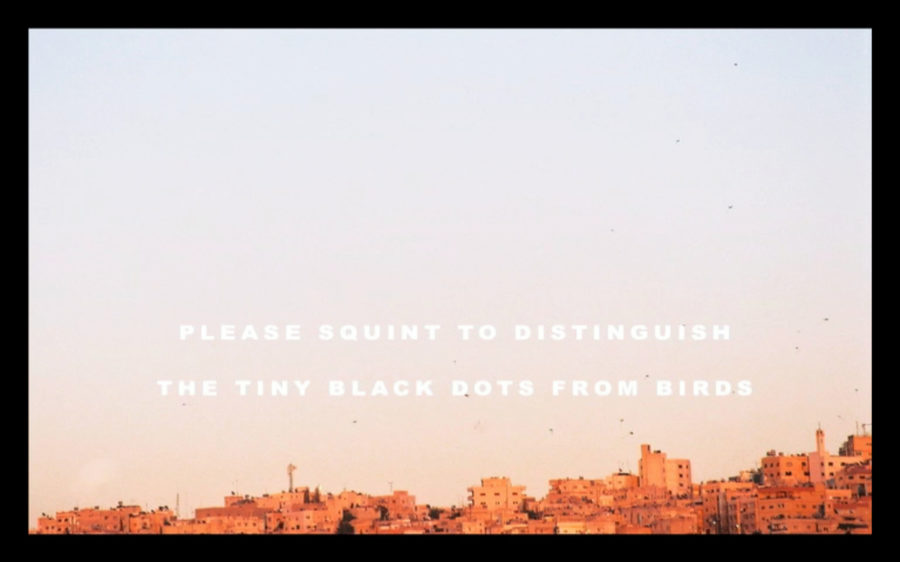

James Webb

Après la première édition, construite autour de sculptures mises en scène pour « habiter » et faire vivre le territoire de Saint-Paul-de-Vence, la deuxième consacrée aux regards d’une jeune génération de créateurs sur le village, la troisième Biennale Internationale de Saint-Paul de Vence a choisi de s’inspirer de l’univers et de la symbolique des oiseaux. Choix fait par les deux commissaires de cette exposition à ciel ouvert : Ludovic Delalande et Claire Staebler. Son titre n’oublie pas que le poète Jacques Prévert fut un habitant et un passant « considérable » de ce village. Ce sont ses mots « Au hasard des oiseaux » qui nous invitent à la découverte, à l’émotion et à la rencontre avec vingt œuvres de douze artistes qui sont autant de messagers nous rappelant, plus que jamais, qu’il est profitable pour l’homme de vivre avec la lumière et la beauté du vol des oiseaux.

James Webb

À l’invitation de Reiner Michalke, le directeur artistique de la Triennale de Monheim, l’équipe curatoriale de Kathrin Jentjens et Frank Schulte travaille sur des collaborations exclusives avec des artistes sonores internationaux depuis 2020. Les œuvres, dont la plupart sont spécifiques au site de Monheim am Rhein, sont présentées pendant plusieurs semaines dans l’espace public. La plupart des artistes se sont déjà rendus plusieurs fois à Monheim pour développer leurs idées et tester leur faisabilité.

Sammy Baloji

Qu’est-ce que cela signifie d’être un « agent de changement » ? (…) Au cours des neuf derniers mois, dans des centaines de conversations, de SMS, d’appels Zoom et de réunions – a déclaré Lesley Lokko – la question de savoir si des expositions de cette envergure – en termes de carbone et de coût – sont justifiées, a refait surface à maintes reprises. En mai de l’année dernière, j’ai parlé à plusieurs reprises de l’exposition comme d’une « histoire », d’un récit se déroulant dans l’espace. Aujourd’hui, ma vision des choses a changé. Une exposition d’architecture est à la fois un moment et un processus. Elle emprunte sa structure et son format aux expositions d’art, mais elle s’en distingue par des aspects critiques qui passent souvent inaperçus. Outre le désir de raconter une histoire, les questions de production, de ressources et de représentation sont au cœur de la manière dont une exposition d’architecture voit le jour, mais elles sont rarement reconnues ou discutées. Dès le départ, il était clair que le geste essentiel du Laboratoire du futur serait le « changement ».

James Webb

« As Yet Untitled », installation sonore conçue spécifiquement pour le parc de sculptures de la Norval Foundation, a été pensée pour entrer de manière synchronisée en résonance avec les levers, zéniths et couchers du soleil, des planètes, des galaxies et des étoiles. L’œuvre se déploiera progressivement au cours des deux prochaines années.