I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019

7 000 €

Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013

14 000 €

Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013

14 000€

Manzil-Hawd / Manzil-Jabal (House-Basin / House-Mountain), 2022

Plateaux en cuivre rouge, résine, piédestal tripode en métal

100 x 60 x 60 cm / 140 x 60 x 60 cm (avec piédestal)

[+]Manzil-Hawd / Manzil-Jabal (House-Basin / House-Mountain), 2022

Plateaux en cuivre rouge, résine, piédestal tripode en métal

100 x 60 x 60 cm / 140 x 60 x 60 cm (avec piédestal)

[-]{Renseignement}

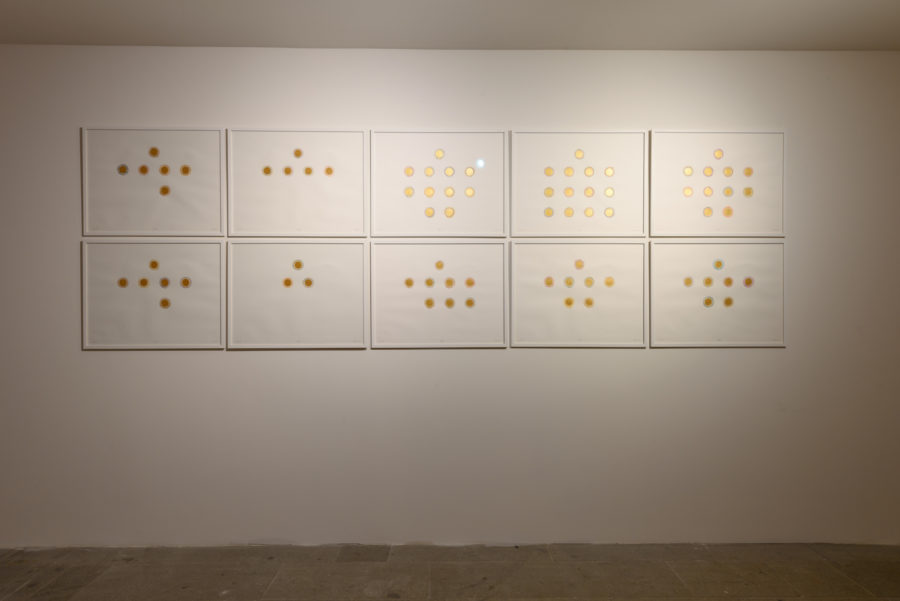

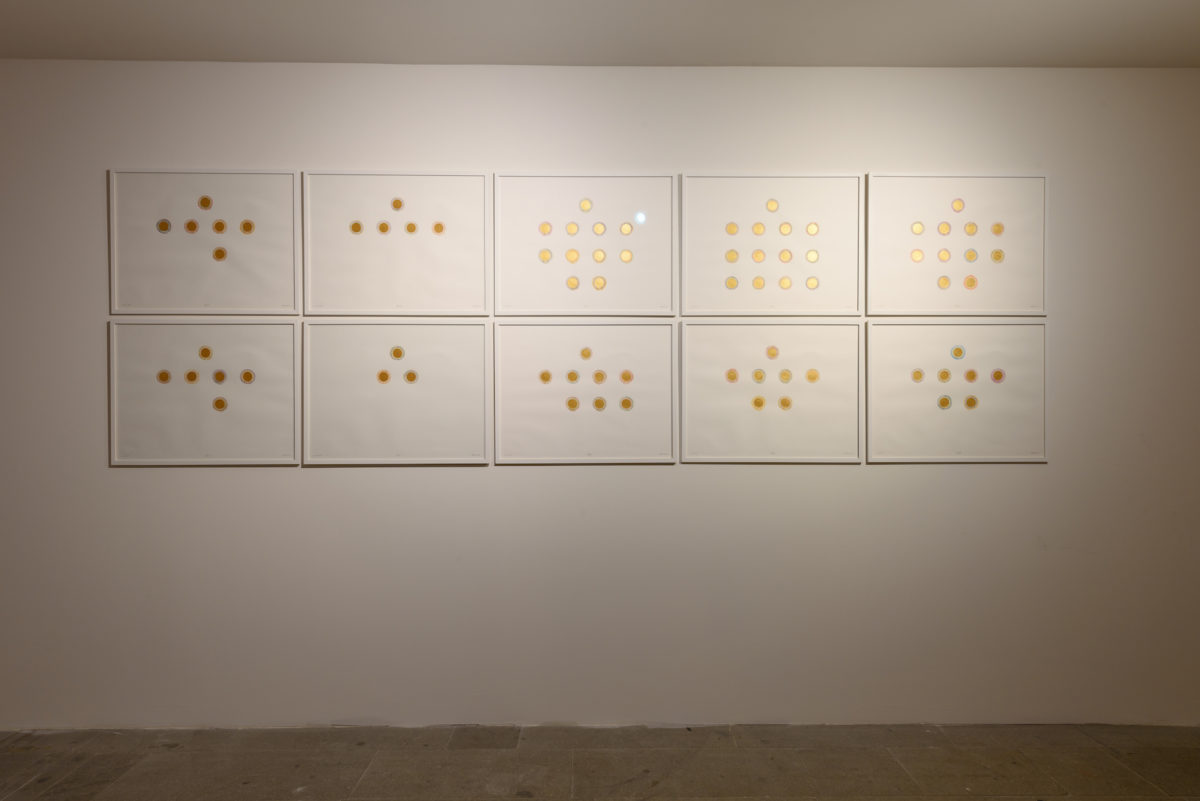

Tâqiya-Nor, 2017

Installation composée de 10 dessins, peinture acrylique, aquarelle et crayon sur papier

50 x 65 cm (chacun)

106 x 343 cm (total)

Unique

Tâqiya-Nor, 2017

Installation composée de 10 dessins, peinture acrylique, aquarelle et crayon sur papier

50 x 65 cm (chacun)

106 x 343 cm (total)

Unique

{Renseignement}

Sufferhead Original (Paris Edition) #1 – Monument à la mission Marchand, 2019

Tirage pigmentaire sur Hahnemühle Photo Rag

100 x 150 cm

Edition de 5 +1AP

Edition disponible : 1/5

Sufferhead Original (Paris Edition) #1 – Monument à la mission Marchand, 2019

Tirage pigmentaire sur Hahnemühle Photo Rag

100 x 150 cm

Edition de 5 +1AP

Edition disponible : 1/5

{Renseignement}

If You Prick Us, Do We Not Bleed?, 2021

Tête de statuette en terre cuite représentant une femme voilée (période hellénistique, Chypre), petite tête d’animal en pierre verte (Amérique Précolombienne), grès émaillé, bois

24,5 x 23 x 12,5 cm

Unique

If You Prick Us, Do We Not Bleed?, 2021

Tête de statuette en terre cuite représentant une femme voilée (période hellénistique, Chypre), petite tête d’animal en pierre verte (Amérique Précolombienne), grès émaillé, bois

24,5 x 23 x 12,5 cm

Unique

{Renseignement}

I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019

Eau, papier soluble, encre, flacon en verre

[+]I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019

Eau, papier soluble, encre, flacon en verre

[-]{Renseignement}

Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

102,5 x 152,5 x 4,5 cm (encadrée)

Edition de 5 + 2AP

Edition disponible : 1/5

Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

102,5 x 152,5 x 4,5 cm (encadrée)

Edition de 5 + 2AP

Edition disponible : 1/5

{Renseignement}

Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

102,5 x 152,5 cm x 4,5 (encadrée)

Édition de 5 + 2AP

Édition disponible : 1/5

Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

102,5 x 152,5 cm x 4,5 (encadrée)

Édition de 5 + 2AP

Édition disponible : 1/5

{Renseignement}

Transformed OCA housing near Lemba Terminus. 1 (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

83 x 123 x 4,5 (encadrée)

Édition de 5 + 2AP

Édition disponible : 1/5

Transformed OCA housing near Lemba Terminus. 1 (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

83 x 123 x 4,5 (encadrée)

Édition de 5 + 2AP

Édition disponible : 1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 6, 2019-2023

Digital print on paper Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

2/5

Ex-Yugoslavia 6, 2019-2023

Digital print on paper Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

2/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 5, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

Ex-Yugoslavia 5, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 3, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

Ex-Yugoslavia 3, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 2, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

Ex-Yugoslavia 2, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 1, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

Ex-Yugoslavia 1, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Détail site d’extraction #1 (Kolwezi), 2011

tirage jet d’encre sur papier baryta; 82,5 x 122,5 x 4 cm (encadrée)

[+]Détail site d’extraction #1 (Kolwezi), 2011

tirage jet d’encre sur papier baryta; 82,5 x 122,5 x 4 cm (encadrée)

[-]{Renseignement}

Cielux OCPT (Office Congolais de Poste et Télécommunication), municipality of Masina – Inside views of the building, including the office of the AGDA known as ‘the Building’ (le Bâtiment). Neighbourhood of Sans Fil, municipality of Masina (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

83 x 123 x 4,5 cm (encadrée)

[+]Cielux OCPT (Office Congolais de Poste et Télécommunication), municipality of Masina – Inside views of the building, including the office of the AGDA known as ‘the Building’ (le Bâtiment). Neighbourhood of Sans Fil, municipality of Masina (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

83 x 123 x 4,5 cm (encadrée)

[-]{Renseignement}

24/7, 2019

26 dessins au pastel sur papier représentant les monnaies des puissances impériales et des anciennes colonies, pastel ; encre sur papyrus, papier

[+]24/7, 2019

26 dessins au pastel sur papier représentant les monnaies des puissances impériales et des anciennes colonies, pastel ; encre sur papyrus, papier

[-]{Renseignement}

24/7, 2019

6 photographies de dessins en trompe l’oeil; 29 x 39 x 2,5 cm (encadrée, chacune)

[+]24/7, 2019

6 photographies de dessins en trompe l’oeil; 29 x 39 x 2,5 cm (encadrée, chacune)

[-]{Renseignement}

Qubba, 2019

Photographie; 70 x 110 cm

3/5

Qubba, 2019

Photographie; 70 x 110 cm

3/5

{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (20), 2021

Aquarelle, mine graphite sur papier, 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée)

[+]La Mort dans l’Âme (20), 2021

Aquarelle, mine graphite sur papier, 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée)

[-]{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (5), 2021

Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)

[+]La Mort dans l’Âme (5), 2021

Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)

[-]{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (3), 2021

Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)

[+]La Mort dans l’Âme (3), 2021

Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)

[-]{Renseignement}

Beyond the Yellow Haze, 2018

Disque vinyle 33 tours ; 38:51 min ; édition de 150

[+]Beyond the Yellow Haze, 2018

Disque vinyle 33 tours ; 38:51 min ; édition de 150

[-]{Renseignement}

Manzil-Hawd / Manzil-Jabal (House-Basin / House-Mountain), 2022

Plateaux en cuivre rouge, résine, piédestal tripode en métal

100 x 60 x 60 cm / 140 x 60 x 60 cm (avec piédestal)

{Renseignement}

Tâqiya-Nor, 2017

Installation composée de 10 dessins, peinture acrylique, aquarelle et crayon sur papier

50 x 65 cm (chacun)

106 x 343 cm (total)

Unique

{Renseignement}

Sufferhead Original (Paris Edition) #1 – Monument à la mission Marchand, 2019

Tirage pigmentaire sur Hahnemühle Photo Rag

100 x 150 cm

Edition de 5 +1AP

Edition disponible : 1/5

{Renseignement}

If You Prick Us, Do We Not Bleed?, 2021

Tête de statuette en terre cuite représentant une femme voilée (période hellénistique, Chypre), petite tête d’animal en pierre verte (Amérique Précolombienne), grès émaillé, bois

24,5 x 23 x 12,5 cm

Unique

{Renseignement}

I do not live in this world alone, but in a thousand worlds (Love is Lethal) 2019, 2019

Eau, papier soluble, encre, flacon en verre

{Renseignement}

Cinq chantiers, Billboard, Place de l’échangeur, Municipality of Limete, Kinshasa (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

102,5 x 152,5 x 4,5 cm (encadrée)

Edition de 5 + 2AP

Edition disponible : 1/5

{Renseignement}

Abandonned communication infrastructure near Menkao village, Bateke Plateau, on Kinshasa’s eastern periphery (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

102,5 x 152,5 cm x 4,5 (encadrée)

Édition de 5 + 2AP

Édition disponible : 1/5

{Renseignement}

Transformed OCA housing near Lemba Terminus. 1 (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

83 x 123 x 4,5 (encadrée)

Édition de 5 + 2AP

Édition disponible : 1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 6, 2019-2023

Digital print on paper Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

2/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 5, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 3, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 2, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Ex-Yugoslavia 1, 2019-2023

Impression digitale sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta

60 x 60 cm

1/5

{Renseignement}

Détail site d’extraction #1 (Kolwezi), 2011

tirage jet d’encre sur papier baryta; 82,5 x 122,5 x 4 cm (encadrée)

{Renseignement}

Cielux OCPT (Office Congolais de Poste et Télécommunication), municipality of Masina – Inside views of the building, including the office of the AGDA known as ‘the Building’ (le Bâtiment). Neighbourhood of Sans Fil, municipality of Masina (Urban Now), 2013

Tirage jet d’encre numérique sur papier baryté Photo Rag 315g

83 x 123 x 4,5 cm (encadrée)

{Renseignement}

24/7, 2019

26 dessins au pastel sur papier représentant les monnaies des puissances impériales et des anciennes colonies, pastel ; encre sur papyrus, papier

{Renseignement}

24/7, 2019

6 photographies de dessins en trompe l’oeil; 29 x 39 x 2,5 cm (encadrée, chacune)

{Renseignement}

Qubba, 2019

Photographie; 70 x 110 cm

3/5

{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (20), 2021

Aquarelle, mine graphite sur papier, 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée)

{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (5), 2021

Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)

{Renseignement}

La Mort dans l’Âme (3), 2021

Diptyque, aquarelle, mine graphite sur papier; 41,5 x 50 x 3 cm (encadrée, chacune)

{Renseignement}

Beyond the Yellow Haze, 2018

Disque vinyle 33 tours ; 38:51 min ; édition de 150

{Renseignement}