Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]Photo © Tadzio

[+]Photo © Tadzio

[-]

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

Photo © Tadzio

En concomitance avec le puissant mouvement antiraciste de l’été 2020 qui déboulonnait les statues de colons et d’esclavagistes un peu partout dans le monde, Sammy Baloji puise avec persévérance dans l’archive coloniale pour en ébranler l’autorité et faire émerger des récits rendus jusqu’à présent inaudibles. Kasala: The Slaughterhouse of Dreams or the First Human, Bende’s Errorréunit un ensemble de travaux qui mettent en tension collections et archives muséales avec des pratiques de transmission luba. La juxtaposition d’images coloniales avec le vécu des habitant.es de régions ravagées par l’exploitation minière du sud du Congo en contre-champ fait partie des procédés de prédilection de Sammy Baloji depuis de nombreuses années. Il les articule désormais à travers de multiples médiums : collages numériques imprimés sur miroirs, film, cor de chasse scarifié ou encore application sur écran tactile interactif.

L’exposition prend comme point de départ l’interrogation critique qu’entreprend Sammy Baloji du fond photographique de l’ethnologue allemand Hans Himmelheber (1908-2003), fond constitué en 1939 lors de son voyage au Congo, alors colonisé par la Belgique. Ces photographies, conservées aujourd’hui à Zurich, sont considérées comme novatrices parmi les approches ethnographiques, notamment parce que Himmelheber s’intéressait aux Congolais.es comme individu.e.s et créateur.rice.s. Dans une série de collages sur miroir faisant discrètement référence aux miroirs incrustés dans les figures divinatoires n’kisi qui mettent le spectateur face à son propre reflet, Sammy Baloji associe quelques-unes de ces photographies à des images générées par un scanner à rayons X d’objets de la collection de l’ethnologue. En répliquant l’usage de cette technologie visuelle, communément employée par les musées pour visualiser les structures matérielles et les contenus cachés des objets, l’artiste questionne les savoirs que cette imagerie médicale leur confère.

Il oppose à la translocation des artefacts qui les sépare de leurs usages et de leurs significations culturelles une contre-narration : sur l’invitation de Sammy Baloji, l’écrivain Fiston Mwanza Mujila a rédigé un Kasala, un poème luba associant à la récitation d’éléments généalogiques d’un être célébré, des fragments mythologiques, cosmogoniques et historiques. Accompagné par deux musiciens, Patrick Dunst et Grilli Pollheimer, l’écrivain a mis en voix son texte lors du vernissage de l’exposition Fiction Congo – Les mondes de l’art entre le passé et le présent qui s’est tenue au Musée Rietberg de Zurich en 2019. Entouré par le parcours d’exposition dit ethnographique, notamment de masques présentés sous vitrines, la performance vient secouer la quiétude de la présentation esthétisante des objets. Face à cette décontextualisation dont l’un des effets est de rendre les objets muets, le Kasala introduit « la parole qui manque ». Parole douloureuse puisqu’elle exprime les souffrances des mineurs artisanaux du Katanga, qu’elle rappelle la répression sanglante des mouvements de libération, qu’elle retrace la longue liste des assassinats politiques en République Démocratique du Congo, du premier ministre congolais Patrice Lumumba en 1961 à celui de Thérèse Kapangala, militante engagée dans les marches contre le régime de Joseph Kabila, qui fut abattue par l’armée congolaise en janvier 2018. Fiston Mwanza Mujila noue la polyphonie de ces récits à l’évocation de l’erreur de Bende, figure fondatrice légendaire, entre dieu et ancêtre, de la tradition luba. La voix de l’écrivain résonne en crescendo avec les instruments, tremble, bondit, chuchote et incante, s’épuise enfin dans le récit agité d’un présent violent, saturé de soulèvements frustrés, de morts sans sépultures et de deuils continus.

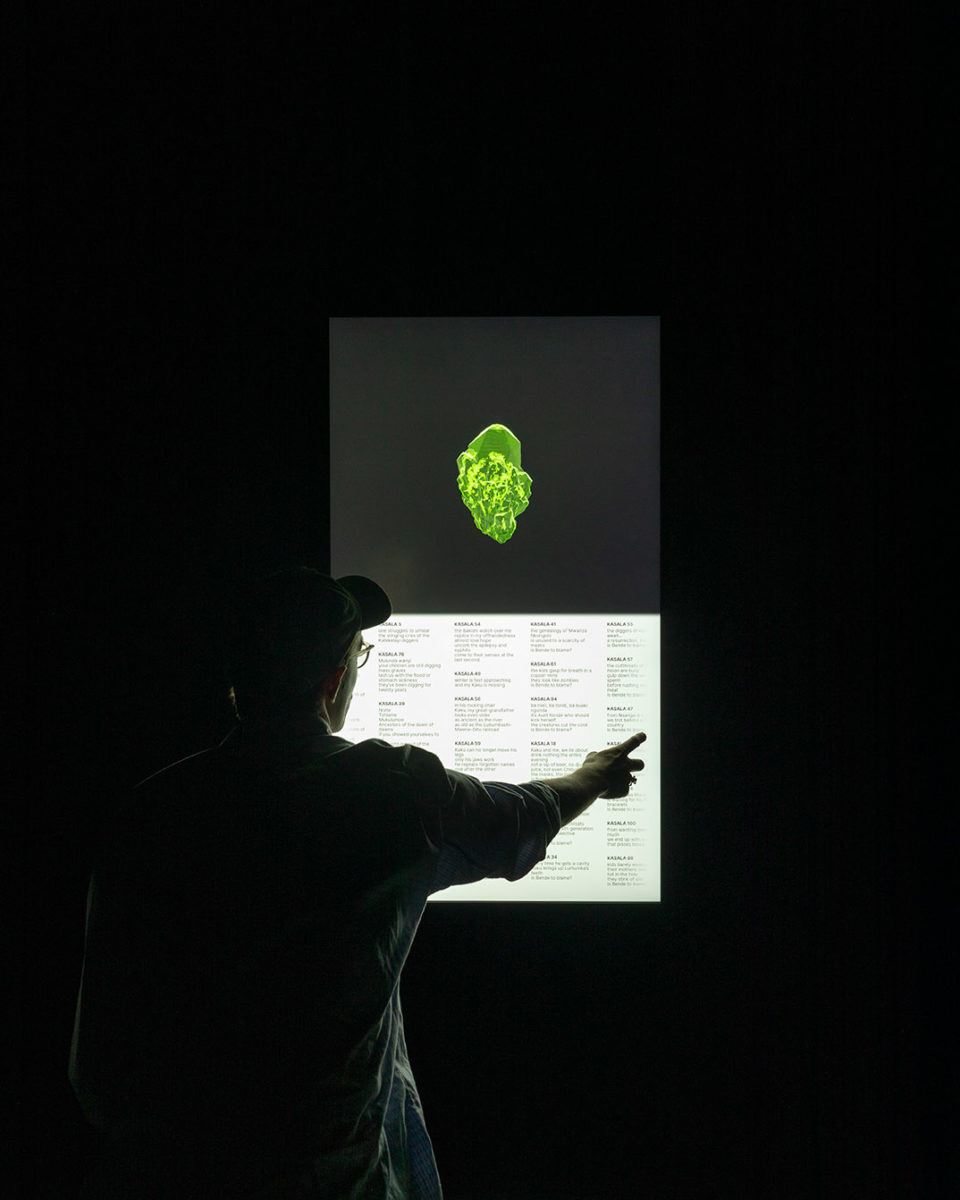

La performance n’est qu’un élément dans la multiplication des versions possibles d’une histoire aux composantes variées. L’exposition en garde les traces et les réarticule sous forme d’un écran tactile interactif qui permet aux visiteurs d’agencer elles et eux-mêmes l’ordre des kasalas, et d’intervenir ainsi dans la fabrication de l’histoire. La pièce transpose le lukasa, tableau mnémonique des Lubas du Katanga, dans la sphère numérique, et rappelle ainsi la dépendance de celle-ci vis-à-vis de l’extraction de minerais1 : les métaux sortis des mines du Congo, tels que le coltan et le cuivre, étant des ressources essentielles à l’élaboration des outils numériques.

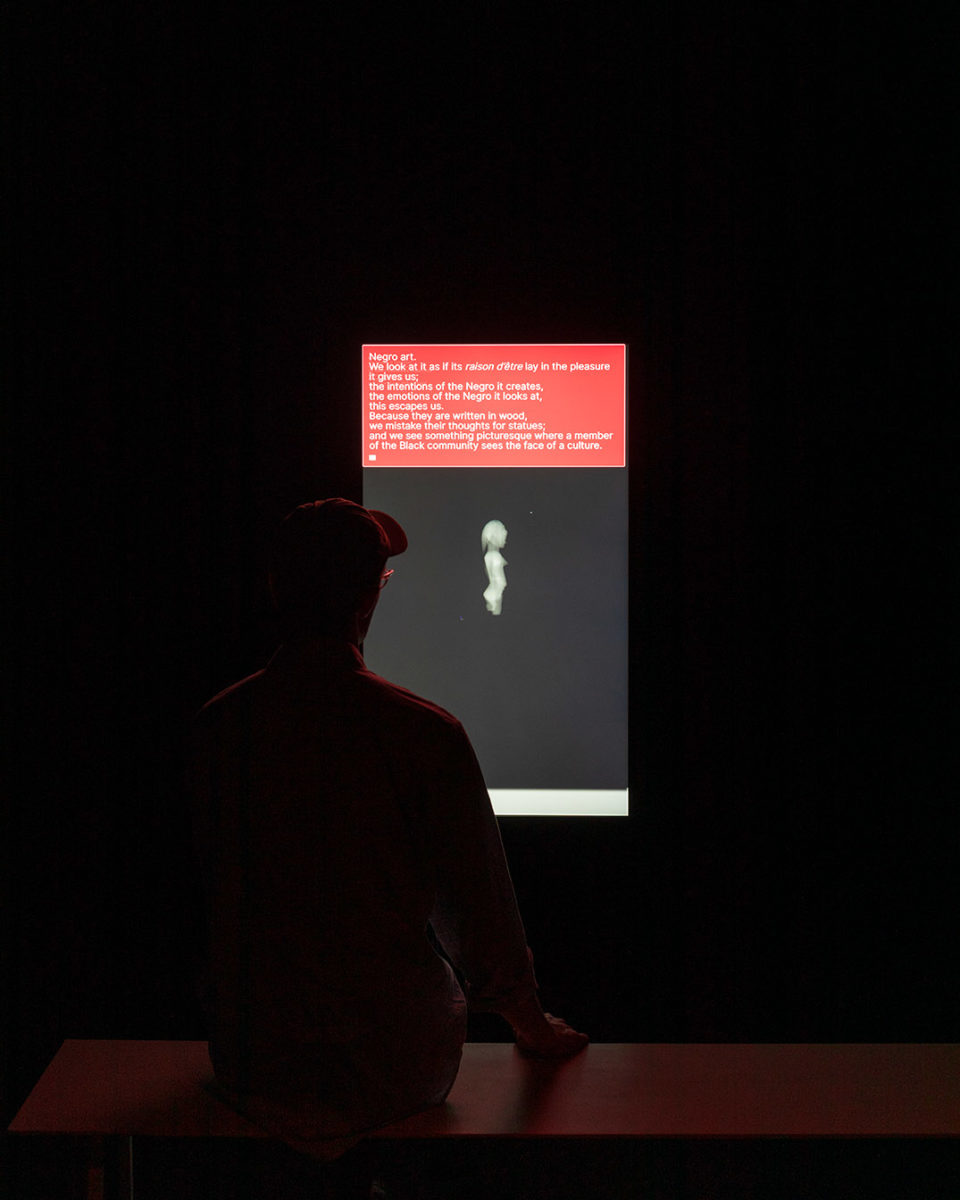

Une autre variante de ce récit prend la forme d’un film, qui enchevêtre la captation de la performance, des images réalisées au scanner à rayon X et des modélisations 3D d’objets de la collection muséale avec des phrases tirées d’un essai filmique célèbre : Les statues meurent aussi (Alain Resnais, Chris Marker, Ghislain Cliquer, 1953), qui décrit le musée colonial comme l’aboutissement de la destruction de pratiques culturelles vivantes. Dans une nouvelle série qui prolonge cette analyse dans le présent, Sammy Baloji superpose à une sélection de photographies de Hans Himmelheber des modélisations numériques de minerais en provenance du Katanga. Il entrecroise ainsi l’impact destructeur de l’extractivisme minier au Congo avec l’histoire de la collecte coloniale et pointe l’aspiration au contrôle absolu qu’exercent les technologies visuelles employées par les musées.

Une fois de plus, Sammy Baloji associe la collecte à la chasse : l’exposition montre également une photographie provenant des archives de l’AfricaMuseum de Tervuren. Au centre d’un salon bourgeois orné de trophées de chasse, un instrument de musique est accroché au mur. Ce cor de chasse souligne le sous-texte de prédation de la mise-en-scène de l’aisance bourgeoise, dont la violence constitue le hors-champ. Sammy Baloji juxtapose à la photographie un cor de chasse scarifié réel, exposé dans une vitrine évoquant simultanément la domestication muséale et l’incommensurabilité silencieuse des artefacts. Dans ce travail, l’objet est façonné à partir de la photographie : l’archive coloniale génère l’œuvre tout en y incluant un geste de résistance. En scarifiant l’instrument, Sammy Baloji emprunte à un langage secret et codifié qui résiste aux déchiffrages coloniaux. Alors que la scarification se manifeste à la surface de l’objet, sa signification excède de loin son aspect ornemental et reste réservée aux initié.e.s, imposant une limite à l’ambition de domination, intégrale et vorace, de la classification coloniale.

—Lotte Arndt, juin 2020

1. Le lukasa est traditionnellement utilisé par le Mbudje, qui est initié par les détenteurs de la mémoire du royaume pour performer la généalogie et les prouesses des rois.

Journal de l'exposition

Sammy Baloji présente son exposition à la galerie Imane Farès, Paris, 2020